본관은 달성(達城). 자는 강중(剛中), 호는 사가정(四佳亭). 권근(權近)의 외손자. 1444년(세종 26) 식년문과에 급제하고, 1451년(문종 1) 사가독서(賜暇讀書) 후 집현전박사 등을 거쳐 1457년(세조 3) 문신정시(文臣庭試)에 장원, 공조참의 등을 지냈다. 1460년 사은사로 명나라에 다녀와서 대사헌에 올랐으며, 1464년 조선 최초로 양관대제학(兩館大提學)이 되었다. 6조(曹)의 판서를 두루 지내고, 1470년(성종 1) 좌찬성(左贊成)에 이르렀으며 이듬해 좌리공신(佐理功臣)이 되고 달성군(達城君)에 책봉되었다. 조선 전기의 대표적인 지식인으로 45년간 세종·문종·단종·세조·예종·성종의 여섯 임금을 모셨으며 신흥왕조의 기틀을 잡고 문풍(文風)을 일으키는 데 크게 기여했다. 원만한 성품의 소유자로 단종 폐위와 사육신의 희생 등의 어지러운 현실 속에서도 왕을 섬기고 자신의 직책을 지키는 것을 직분으로 삼아 조정을 떠나지 않았다. 당대의 혹독한 비평가였던 김시습과도 미묘한 친분관계를 맺은 것으로 유명하다.

- 다음 백과사전

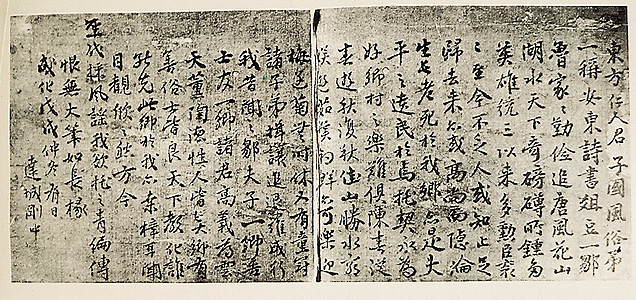

동문선(東文選)

성종 때 서거정(徐居正) 등이 왕명으로 편찬한 시문집. 신라에서부터 선초에 이르기

까지의 작가 약 500 명의 시문(詩文) 4,302 편을 수록하였다. 삼국 시대부터 조선

초기까지의 한문학 자료를 집대성하여 우리의 민족 문화를 정리하려 했다는 데 의의

가 있다. 서거정은 서문에서 "우리 나라의 글은 송(宋)이나 원(元)의 글이 아니요,

곧 우리 나라의 글이다."라고 하여, 우리의 문학 전통을 중국의 것과 나란히 두어

독자적인 것으로 인식하였던 것이다. 이와 같이 동문선은 우리 문화를 주체적으로

인식하려 했다는 점에서 통일 신라 시대의 화랑세기(김대문), 고려 말의 동명왕편

(이규보) 등과 함께 연결을 지을 수가 있다.

1478년 성종의 명으로 편찬된 우리 나라 역대의 시문선집으로 총 130권으로 되어 있는 방대한 문학 총서이다. 이 책은 목록만 해도 3권이나 되며 합본은 45책으로 되어 있다. '동문선' 편찬 작업에는 서거정이 중심이 되어 노사신, 강희맹, 양성지 등을 포함해 총 23명이 참여하였다.

이 책에는 신라의 김인문, 설총, 최치원 등을 비롯, 고려를 거쳐 당 대까지 약 500명에 달하는 작가들의 작 품 4,302편이 수록되어 있다. 서거정은 취사선택의 기준을 '사리가 순정하고 치교에 도움이 되는 것'이라고 밝히고 있다. 또한 우리의 시 문이 삼국시대에서 시작되어 고려를 거쳐 자신이 살고 있는 당대에 이르러 극에 달했다고 쓰고 있으며, 역대 에 빛나는 시문이 중국의 것과는 확연히 다른 특질을 가진 우리의 것임을 강조하고 이를 집대성하여 후세에 전할 필요성이 있음을 역설하고 있다.

'동문선'에는 오언율시, 칠언율시, 오언절구 등 총 55종의 문체를 사용하고 있어 중국 '문선'의 39종보다도 많으며, 뒤의 '속동문선'의 37종보다도 많다. 그 가운데 단 1편의 작품만으로 된 단락도 있는 것으로 봐서 당 시의 여건이 허락하는 한 많은 작품을 수록하려 했음을 읽을 수 있다.

작가의 경우에도 최치원 등의 신라 인물에서부터 이색, 권근 등 이 책의 편찬 시점에서 그다지 멀지 않은 시 기의 인물들까지 차례로 싣고 있다. 이들 이외에 승려 29명과 저자를 밝히지 않은 작품을 포함해서 도합 500 명에 육박하는 작가들의 작품이 실려 있다. 그 중에 1편만 실린 작가가 220여 명에 이른다.

이 4,302편의 시문 가운데 시는 약 1천편 정도이고 나머지는 모두 문장이다. 문장을 종류별로 구분하면 조칙, 축문, 첩 등 의례성이 강한 문장이 1,130여 편인데 특히 신하가 임금에게 올리는 글인 표전 한 분야만 460여 편에 이른다. 문장의 선택 방향에서 알 수 있듯이 '동문선'은 지배층의 봉건적 상하 관계를 원만하게 유지하고 통치층의 권위를 드러내고자 하는 전형적인 관료적 문화의 산물이라 할 수 있다. 그러나 도량문, 재사, 청사 등 도교와 불교 관계의 의례문을 195편이나 싣고 있는 것으로 봐서는 당시 지배층 의 이념이 철저한 유교주의에 입각한 것만은 아니라는 것을 알 수 있다.

또한 작품의 선정 기준에 내용은 포함 되지 않은 것으로 판단되는데, 최충헌 부자를 미화하고 찬양하는 시문이 많이 실려 있기도 하고, 또 승려의 비 명이나 탑명, 불교의 교리를 설파한 원효의 불서 서문이 승려의 시 82편과 함께 실려 있는 것도 특징이다.

'동문선'은 철저히 지배층의 시문만을 망라하고 있다는 한계가 있긴 하지만 삼국시대 이래 조선 초까지의 문 학 자료를 나름대로 책 한 권에 집대성했다는 점에서 커다란 의의를 가지고 있다. 동시에 우리의 문학 전통을 중국의 그것과 병행하여 독자적인 것으로 인식했다는 점은 높이 평가할 만하다. 특히 신라, 고려시대의 기록과 도교, 불교 관계자료는 중요한 문화물로 인식되고 있다.

출처 - http://k.daum.net/qna/view.html?boardid=QQF&qid=01Kc4&q=%B5%BF%B9%AE%BC%B1&srchid=NKS01Kc4

東文選序

동 문 선 서

乾坤肇判, 文乃生焉, 日月星辰, 森列乎上, 而爲天之文. 山岳海瀆流峙乎下, 而爲地之文.

건 곤 조 판 문 내 생 언 일 월 성 진 삼 열 호 상 이 위 천 지 문 산 악 해 독 유 치 호 하, 이 위 지 지 문.

하늘과 땅이 처음 나누어지고 글이 이에 생겼습니다. 해, 달, 별이 하늘에 빽빽하게 늘어서 있던 것이 하늘의 문이 되었으며 땅에 솟아있는 산악과 흐르는 물은 땅의 文이 되었습니다.

聖人畫卦造書, 人文漸宣, 精一中極, 文之體也. 詩書禮樂. 文之用也. 是以代各有文. 而文各有體.

성 인 획 괘 조 서, 인 문 점 선, 정 일 중 극, 문 지 체 야. 시 서 예 악. 문 지 용 야. 시 이 대 각 유 문. 이 문 각 유 체

성인이 8괘를 긋고 글자를 만드매, 인문이 점차 퍼졌습니다. 마음을 가다듬고 중심이 극에 달하게 하는 것은 글 쓰는 사람의 바탕이오, 시서예악은 문의 쓰임새입니다. 이로써 각각 시대마다 문이 있고, 문은 각각체제가 있으니

讀典謨, 知唐虞之文, 讀訓誥誓命, 知三代之文. 秦以漢, 漢以魏晉, 魏晉以隋唐, 隋唐以宋元.

독 전 모, 지 당 우 지 문, 독 훈 고 서 명, 지 삼 대 지 문. 진 이 한, 한 이 위 진, 위 진 이 수 당, 수 당 이 송 원.

전모를 읽는 것은 당과 우나라의 문을 알게 되고 훈고서명을 읽으면 3대의 문을 알게 됩니다. 진에서 한으로, 한에서 위진으로, 위진에서 수당으로, 수당에서 송원으로 내려옵니다.

論其世, 考其文, 則以文選 ․ 文粹 ․ 文鑑 ․ 文類諸編, 而亦槩論後世文運之上下者矣.

론 기 세, 고 기 문 , 즉 이 문 선 문 수 문 감 문 류 제 편, 이 역 개 논 후 세 문 운 지 상 하 자 의.

그 세상을 논하고, 그 문을 상고하면, 그 뽑아놓은 글, 글의 정수, 본이 되는 글, 여러 종류의 글이 모두 편찬된 것으로 이 또한 대개 후세문운의 상하를 논하고 있습니다.

출처 -http://ref.daum.net/item/11060650

이외에 <동인시화>는 1980년 경문사(景文社)에서 1책으로 영인하고 간행하였다.

1474년에 쓴 강희맹(姜希孟)의 서를 비롯하여 최숙정(崔淑精)의 서와 김수온(金守溫)의 서동인시화후(書東人詩話後), 이필영(李必榮)의 발(跋)이 수록되어 있다. 후미에 ‘경주부중간’이라는 간기가 있다.

<동인시화>는 143편으로 되어 있다. 신라의 최치원·박인범에서부터 고려의 박인량·이규보·최해·이제현·이숭인·이인로·정지상·진화 등, 조선 초기로는 권근·최항·변계량 등의 주로 우리나라의 시와 시인을 중심으로 엮었다. 최초의 순수시화집으로서 문학사적인 가치가 크다.

강희맹은 <동인시화> 서문에서 “문사의 아름다움만 취했을 뿐만 아니라 세교(世敎) 유지를 근본으로 삼았으니 그 노력이 대단하다.”라고 하였다. 그는 <동인시화>의 대의가 ‘세교’임을 지적하고 있다. 또한 글은 도(道)를 담고 있어야 한다는 문학관과 또 문학사적인 기술도 간결하게 들어 있다. 용사(用事)에 대한 언급도 많이 보인다. 특히 용사의 종류를 뜻을 그대로 사용하는 직용(直用)과 뜻을 반대로 사용하는 반용(反用)으로 분류하였다.

<동인시화>의 시의 품평에 있어서는 비교문학적인 방법으로 중국의 작품과 비교하였다. 그리고 우리의 작품이 중국에 못지않다는 탈모화사상(脫慕華思想)의 태도를 많은 곳에서 발견하게 된다. 최치원·박인범·박인량·이규보 등의 작품이 뛰어나다고 하면서, 당·송의 작품과 견주어 하나도 손색이 없다고 주장하고 있다. 비평의 기준으로서는 기상(氣像)에 역점을 두었다. 용사(用事: 한시를 지을 때에 옛날의 뛰어난 글들에서 표현을 이끌어 쓰는 일)에 있어서는 반드시 출처가 분명하여야 하며 흔적이 없이 이루어져야 좋은 작품으로 선정하였다. 솜씨가 서툴고 답습한 작품은 ‘지붕 밑의 집(屋下架屋)’이라고 최하위의 작품으로 처리하였다.

<동인시화>는 선인(先人)의 시문의 격식을 취하여 따로 더 새로운 기축(機軸)을 열어 고인의 작의(作意)보다 훌륭하게 짓는 것을 점화(點化) 또는 장점(粧點)이라 하고, 구체적으로 작품을 예시하였다. 그리고 번안법(飜案法)이라는 새로운 시작법을 제시하였다. 대구(對句)나 시어의 의미를 분석하였고, 이밖에 요체(拗體)·악부(樂府)의 특성과 압운(押韻)의 자율성 등 시의 수사적인 면도 다루었다. 시인들이 자신의 시에 대하여 지나치게 자부하고 있음을 통렬히 논박하였다.

조선에 들어와서 한동안 시화집이 없다가 서거정에 의해서 전문적인 시화집이 나왔다는 것은 우리의 비평사를 위하여 큰 수확이다. 또한 그 체재가 엄정하고 정확하다. 기(氣)를 중심으로 한 문기론(文氣論)과 용사론(用事論)이 거의 대부분을 차지하고 있다. 서거정의 비평가 내지는 문학연구자로서의 혜안이 빛나고 있는 조선의 비평문학의 장을 열어준 시화집이다.

# 개요

조선 전기의 문신 서거정(徐居正:1420~88)이 1477년(성종 8년)에 편찬한 소화집(笑話集).

원본은 전하지 않으며, 이본 4종이 있다. 〈고금소총〉 2권에 146화, 일사본에 146화(〈고금소총〉과 같은 내용), 정병욱본에 110화, 일본 금서문고본(今西文庫本)에 187화가 수록되어 있다. 원본은 4권이며 그중에 강희맹이 10여 편을 첨보한 것으로 보인다. 서거정의 자서(自序)와 양성지·강희맹의 서(序)가 있다. 서거정은 자서에서 후세에 전하고자 한 것이 아니고 번민을 잊고자 한 것이며, 공자도 박혁(博奕)이 아무것도 하지 않은 것보다 낫다고 했으므로 자신도 무위도식을 자계(自戒)하고자 편찬한다고 했다. 이는 내용이 경박한 소화이기 때문에 주위의 견책을 피하려는 변명으로 보인다. 이 작품은 이야기 각 편의 제목이 없고 내용상 분류도 하지 않았다. 대부분 짧은 내용으로 되어 있으며 골계적이기 때문인지 실존 인물에 대한 이야기가 적다. 등장인물도 노유(老儒)·유생(儒生)·김모(金某) 등으로 지칭하여 내용이 실화(實話)일지라도 인물의 신분을 분명히 알 수 없게 했다. 일반적으로 소화집은 호색적(好色的)인 것이 주류를 이루고 있으나, 이 책에는 호색성을 띠지 않은 것도 많다. 또한 골계를 바탕으로 하면서 풍자적인 것이 많다. 조영암 번역본의 〈고금소총〉에 13화가 발췌·수록되어 있다.

한편 이 저술은 민간보다는 관변(官邊)에서 떠도는 다양한 이야기를 중심으로 엮어져 있다. 특히 해학적인 일화들이 많이 기록되어, 야담(野談)의 초기적 형태를 찾아볼 수 있는 작품이다.

# 본문 읽기

1.

어떤 조관(朝官) 한 사람이 있었다.

그가 나서서 진양(晉陽)을 다스렸는데, 그의 정령(政令)은 몹시 가혹하고 징세(徵稅)는 끝이 없었다. 비록 산중의 과일이나 채소라 하더라도 쓸만한 것은 하나도 남겨두지 않았다. 절간의 중들도 또한 ㄱ ㅡ폐해를 입었다.

하루는 운문사(雲門寺)의 중이 그를 뵈려고 찾아갔다. 태수가,

" 자네 절의 폭포는 금년에도 물론 아름답겠지?"

라고 물으니 이렇게 대답했다.

"저희 절의 폭포는 올 여름에 돼지들이 다 먹어 버렸나이다."

강릉에는 한송정(寒松亭)이 있다.

그곳은 산수의 경치가 관동에서 가장 아름다왔다. 벼슬아치의 빈객(賓客)들이 즐겨 유람하기 때문에 말과 수레가 사방에서 모여 들었다. 고을에서 공출(供出)하는 비용도 헤아릴 수 없었다. 그러므로 사람들이 항상 "한송정은 언제 호랑이가 물러갈꼬?" 하며 투덜거리는 터였다.

어떤 사람이 시(詩)를 지었다.

폭폰는 금년에 돼지가 먹었건만

한송정은 언제나 호랑이가 물어갈꼬?

2.

김선생은 담소를 즐겨 하였다.

그가 일찍이 벗의 집을 찾아간 적이 있었는데, 주인이 술상을 내오되 안주는 단지 채소뿐이라며 먼저 사과부터 하는 것이었다.

"집은 가난하고 시장마저 멀어서 맛있는 음식은 전혀 없고 담박한 것 뿐이니, 그저 부끄러울 따름일세."

그 때 마침 한 무리의 닭들이 어지럽게 마당에서 모이를 쪼고 있었다.

김선생이 그를 보며 말하였다.

"대장부는 천금(千金)도 아까워 하지 않는 법이네. 내 말을 잡아 안주를 장만하게."

"하나뿐인 말을 잡으라니, 무엇을 타고 돌아가겠다는 말인가?"

"닭을 빌려서 타고 가려네."

김선생의 대답에 주인은 크게 웃고서 닭을 잡아 대접을 하니, 인하여 함께 실컷 놀았다.

3.

계림(鷄林)에 한 관창(官娼)이 있었는데, 매우 아름답고 요염하였다. 서울에서 내려간 한 젊은이가 그녀를 사랑하여 정이 자못 깊었다. 기생이 그 청년에게 거짓말로 속여 말하기를,

"첩(妾)은 본래 벌열가(閥閱家)의 딸이었지요. 적몰(籍沒)을 당하여 종이 될 당시에는 아직도 남자를 모르는 처녀였답니다."

하니, 그는 기생에게 더욱 빠졌다.

이별을 앞두자 기생은 몹시도 슬프게 울었다. 그 청년은 행장을 모두 털어서 일어서 있는 대로 그녀에게 주었다. 그러나 기생은 물건을 사양하면서,

"신체의 일부로서 소중한 것을 원하옵니다. 재물은 조금도 원치 않나이다."

하니, 청년은 즉시 머리채를 잘라서 그녀에게 주었다. 기생은 다시 말했다.

"머리는 그래도 외물에 속하는 것입니다. 원컨데 더욱 소중한 것을 얻고자 하옵니다."

이번에는 청년이 앞니를 부러뜨려서 내주었다.

청년이 서울로 올라갔다. 그 후로 실의에 빠져 항상 우울하였다. 그러던 차에 시골에서 올라온 사람이 있었다. 청년이 기생의 소식을 염탐했더니 그가 뜻밖의 말을 하였다.

"그 기생은 이별을 하자마자 재빨리 다른 집으로 가더이다."

청년은 화가 치밀어 급히 창두(蒼頭)를 계림으로 보내어 앞니를 도로 찾아 오라고 하였다.

기생은 창두를 보자 박수를 치며 크게 웃어 말하기를,

"어리석은 아이로군. 도살장에서 살생하지 말라 가르치고, 창기가(娼妓家)에서 예의를 지키라 요구하다니 정녕 어리석은 게 아니면 망령이 든 게로구나. 네 주인의 이빨을 골라 가거라."

하며, 포대 하나를 창두에게 던졌다. 바로 평소 얻어 놓았던 사내들의 이빨이었다.

어떤 사람이 시를 읊어 말했다.

젊은이의 풍류는 일찍이 없었던 바로다.

기생에게 예를 찾다니 그게 될 일이던가?

그녀에게 은정(恩情)이 박하다 책하지 마오

합죽이에 대머리는 장수할 징조니까

# 이해와 감상

* 작품의 성격과 구성

이 책은 전대의 패설문학집들과 마찬가지로 제목도 없는 여러 가지 이야기들이 편집상의 분류 의식 없이 나열식으로 엮어진 저술이다. 그 제목에 '전(傳)'이라는 말이 들어 있으나 일화의 집성일 뿐 전기적 형식을 갖추지는 않았다. 그 내용은 대부분 부패 무능한 관리에 대한 조롱, 남녀노소. 양반. 상민, 천인 갖가지 군상들의 호색담. 재담 등 짧고 해학적인 이야기가 중심을 이루고 있다. 여기에는 실제 인물이 관여된 일을 전달하는 사실담도 있지만, 역사적 사건이나 일화에 약간의 윤색이 가해진 이야기, 또는 등장 인물의 실재성 여부를 떠나 허구적인 구성을 통해 사회적 갈등이나 세태의 일면을 보여주는 작품도 있다.

본문에 제시된 이야기 중, 발치 설화(拔齒說話)로 알려진 3은 허구적인 작품이 분명하며 후대의 소설 '배비장전'에 차용된 설화이다. 그리고 1과 같이 동일한 주제를 가지고 이야기(사건)을 바꾸어 가며 구성하는 연작의 형태를 취한 것도 있다.

* 야담의 초기 형태로서의 의의

본문에 제시된 작품 중 1은 관리의 횡포를 풍자적, 해학적으로 표현했고, 2는 풍자와 해학, 기지 자체 이야기의 중심 요소가 되고 있다. 그리고 3은 이야기 자체의 해학성보다는 기록자가 사건을 풍자적으로 다루어 교훈의 자료로 삼으려는 의도가 있는 작품이다.

이처럼 풍자와 해학을 통해 당대 사회의 모순과 갈등 그리고 여러 계층의 생활상을 생생하게 담은 패설 문학 작품들은 '야담(野談)'으로 통칭되기도 한다. 그러나 '야담'에 어떤 양식상의 전형이 있는 것은 아니다. 단순히 해학과 기지를 생명으로 하는 이야기일 뿐이다. 이렇게 때문에 야담의 기원이나 발달 과정도 명확하게 밝히기가 어렵다. 다만, 고려 시대의 <역옹패설>같은 시화 잡기류에서 이화(異話). 기담(奇談)의 요소들이 발달하여 <태평한화골계전>에 계승되면서 야담의 초기 형태가 성립되었고, 조선 중기의 <어우야담>에 이르러 본격화된 것으로 짐작된다.

* 저술의 태도

이 책의 서문에는, 지은이가 '조야(朝野)의 사대부들 사이에서 일언(一言)일사(一事)라도 귀로 들은 것이 있으면 곧바로 적어, 붓가는 대로 글을 이루어 골계전을 지었다.'고 적혀 있다. 또 서거정은 자서(子序)에서 '부지런히 맹랑한 이야기들이나 주워 모아 한갓 호사가들의 웃음거리로 제공하였을 뿐이다.'라고 말하였다. 이러므로 오랜 관직 생활을 했던 그로서는 해학적이고 풍자적인 일화 야담을 부정적으로 인식했던 당대 유학자 선비들의 비난을 의식하지 않을 수 없었다. 그래서 이렇게 속된 일호 야담을 기록하는 것은 단순히 세상의 근심을 잊어보려는 심심풀이에 있는 것이지 이를 후대에 전하려는 의도가 아니었다고 변명하는 한편, '바둑이라도 두는 것이 용심(用心)하는 곳이 없는 것보다 낫다."고 한 공자의 밀을 근거로 자기 합리화를 꾀하였던 것이다.

그럼에도 불구하고 이 책은 소한(消閑) 내지 파한(破閑)을 위한 문학적인 오락과 교훈이라는 두 가지 목적을 가지고 있음을 알 수 있다. 글 1. 3과 같이 풍자와 비판의 방식으로 관리들에게 교훈의 자료를 제공하는 이야기가 큰 비중을 차지하고 있기 때문이다.

# 보충 학습

* 야담과 설화

야담 중 상당수가 구전설화의 기록이라는 점에서 이를 '문헌 설화'라고 지칭하기도 한다. 그러나 모든 설화가 다 야담이거나 모든 야담이 다 민간설화의 문헌 정착이라 하기는 어렵다. '야담'은 한 마디로 말해 그 내용이 사실적이든 허구적이든 흥미롭다고 여겨지는 갖가지 견문을 기록한 것이다. 그래서 각각의 작품에 따라 교술적인 것과 서사적인 것, 또는 둘의 요소를 공유한 것 등 여러 형태가 있어 개방적이고 유동적인 이야기이므로 이를 설화의 범주에 국한시키는 것은 무리이다.

# 핵심 정리

* 연대 : 조선 성종 8년(1477)

* 갈래 : 설화, 야담

* 성격 : 해학적

* 내용 : 관료 사회를 중심으로 수집한 일화. 야담들을 기록한 패설 문학집

* 의의 : 고려 말 이제현의 『역옹패설』에 비견되는 조선 시대의 대표적인 일화집

* 주제 1. 관료들의 가혹한 수탈 풍자

2. 김선생의 재치와 해학

3. 기생에게 미혹된 젊은이를 조롱함

'~ 관심 집중 > 국내 인물 관심 가 !' 카테고리의 다른 글

| 담헌에 관한 기사 (0) | 2008.04.05 |

|---|---|

| [스크랩] 김영재 해금작품집 1 - 해금 : 김영재, 기타 : 이병욱, 장고 : 장덕화 (0) | 2008.04.05 |

| 권력을 주물렀던 황후, '정희황후' (0) | 2007.12.24 |

| 조선 왕조 가계도 정리 (0) | 2007.12.18 |

| 恭 愍 王 (0) | 2007.12.14 |